ども!だいす(@dice_motosensei)です!

誰か効率的な勉強法を教えて

今回はこんな疑問に答えていきます。

本記事の内容

- 「基本情報技術者試験」の基本情報

- IT初心者だった筆者が正答率9割を獲得した勉強法

- 基本情報合格に向けたワンポイントアドバイス

基本情報技術者試験を受験することを決め、とりあえず参考書を買ってみた。

中身を一通り読んでから問題を解いてみるものの、全然解けない。

どうやって学習するのが効果的なのか、結局よく分からないまま本番をむかえる。

試験直後にすぐに結果を確認するも、玉砕。

とぼとぼと帰路に着く。。

見切り発車で学習を始めると、確実にこんな未来が待っています。

基本情報技術者試験には、効率的な勉強法があります。

私は、この勉強法で正答率9割でした。

本記事では、そんな私が行った勉強法を全て公開、解説します。

難しいことは一切ありません。誰でも簡単にマネすることが可能。

本記事を読んで、すぐに実践してみてください。

合格率約25%の試験ですが、必ず通過することができますよ。

記事の信頼性

筆者は、2019年3月まで公立小学校教員でありITとは無縁の生活。

2019年4月からプログラミングスクールに通い、同年8月にエンジニアに転職。

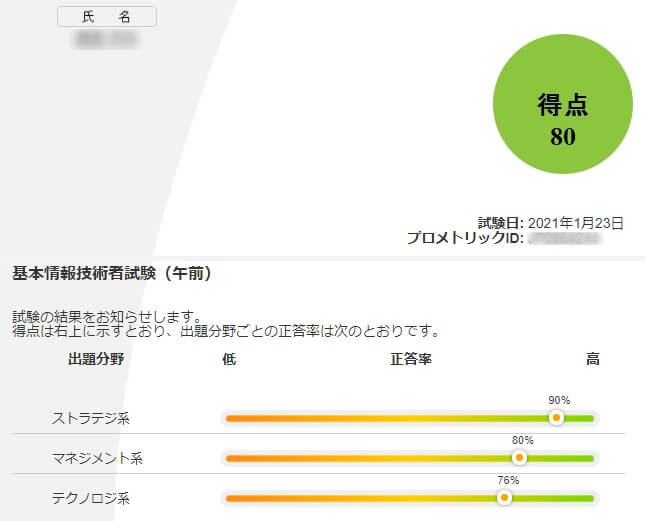

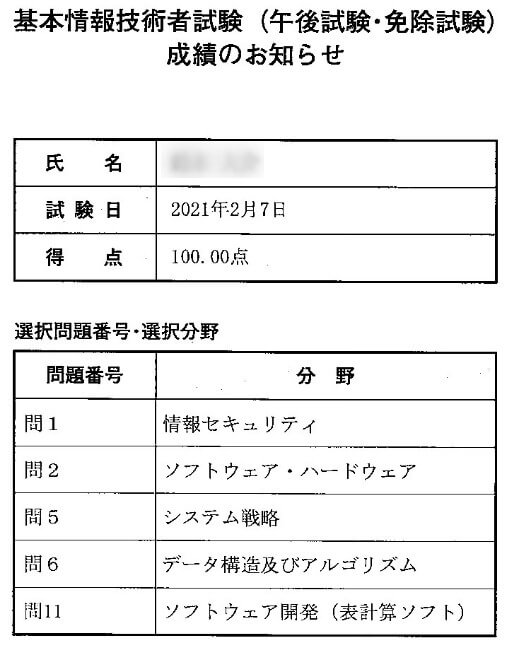

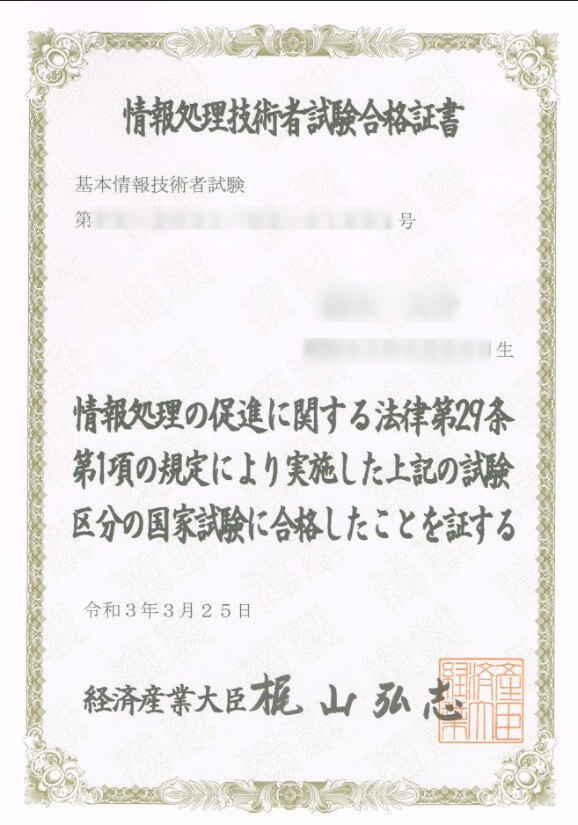

2021年1月に基本情報技術者試験の午前試験を受験し正答率8割、同年2月に午後試験を受験し正答率10割を獲得。

トータルで正答率9割を獲得し、基本情報技術者試験に合格しました。

▲午前試験の結果

▲午後試験の結果

正答率9割を獲得した基本情報の勉強法

筆者の試験対策鉄板勉強法はコチラ

- ステップ1)過去4回分の過去問をざっと解いてみる

- ステップ2)過去問を解きまくる

拍子抜けするかもしれませんが、これだけです。

細かいhow toはありますが、基本的には過去問を解いて解いて解きまくっただけです。

勉強法には大きく2種類ある

- 教科書や参考書で学習

- 過去問を解いて対策

①は、中学や高校で経験した定期試験型。

過去問を目にすることができないから、試験範囲を網羅しながら勉強しないといけない。

一方②は、大学受験型。

過去問が手に入るので、どういう傾向の問題が出るのかを知り、自分の強み弱みを知り、対策を練る。

じゃあ資格試験はどっちの勉強法が向いているかといったら、圧倒的に②なんですよ。

なぜなら、過去問が手に入るから。

大学受験同様、資格試験は出題範囲が広い。

それを全部網羅しようとしながら①のような勉強をするのは非常にコスパが悪い。

とはいえ、ただ過去問をやみくもに解いているだけでは効率が悪いので、具体的にどのように対策したのかは後述します。

基本情報技術者試験の基本情報

勉強法の解説の前に、基本情報技術者試験の基本情報をおさらいです。

という場合は読み飛ばしてもらっていいです。

ただ、勝負に勝つには相手を知ることから。

相手のことを正しく把握できていないと、正しい対策もできません。

問題構成

| 午前試験 | 午後試験 | |

|---|---|---|

| 内容 | テクノロジ系 50問 マネジメント系 10問 ストラテジ系 20問 |

①情報セキュリティ ②ソフトウェア・ハードウェア ③データベース ④ネットワーク ⑤ソフトウェア設計 ⑥プロジェクトマネジメント ⑦サービスマネジメント ⑧システム戦略 ⑨経営戦略・企業と法務 ⑩データ構造とアルゴリズム ⑪ソフトウェア開発 |

| 問題数 | 80問 | 11問中5問解答 |

| 解答形式 | 多肢選択式 (4択) |

多肢選択式 |

| 試験時間 | 150分 | 150分 |

| 配点 | 各1.25点 | ①:20点 ②~⑨:各15点 ⑩、⑪:各25点 |

【午後試験の内容について】

※1 ①、⑩は必須

※2 ②~⑤から3問出題、⑥~⑨から1問出題、4問のうち2問選択

※3 ⑪はプログラム言語問題(C/Java/Python/アセンブラ/表計算)から1問選択

※4 大問1問につき、小問をいくつか出題

令和元年以前と比べて、午後試験について以下の点が変更されています。

- ②~⑨:「6問出題、4問選択」から「4問出題、2問選択」に

- ⑪:プログラム言語問題にて、COBOLに替わってPythonを追加

令和2年度試験を実際に受験してみて、感じたことは次の2つ。

- 計算問題が多い

- 過去問と同じような問題が意外と出る

計算問題が多い

過去問も計算問題はもちろん多いですが、感覚的にはさらに増えたなという感じ。

「状況を正しくとらえる」「必要な情報を正しく選択する」「正確に処理し問題解決する」

こういう力を求められているなと感じましたね。

過去問と同じような問題が意外と出る

っていう感覚に何回かなりました。

それくらい、過去問で見たことがある問題、過去問と似た傾向の問題を複数確認しています。

過去問を解きまくっていたので、私にとってはボーナス問題でしたね。

合格ライン

午前、午後ともに60点以上で合格。

6割とれればいいんです。裏を返せば、4割落としても合格できます。

この6割をどうやってとりにいくか、ここが学習の中の1つのキーポイントになります。

午前問題

80問中50問がテクノロジ系なので、この分野で9割とれればそれだけで56.25点。

残りのマネジメント系、ストラテジ系30問のうち、3問とれれば60点に届きます。

一方、マネジメント系、ストラテジ系の30問で9割とれても33.75点。

テクノロジ系で21問とれないと60点に届きません。

つまり、午前問題では配点の多いテクノロジ系で5割の正答率をとることが最低ライン。

その実力をつけることが必須となります。

午後問題

ポイントになるのは、⑩データ構造とアルゴリズムと⑪ソフトウェア開発。

それぞれ配点が25点あり、この2問で全体の半分を占めます。

アルゴリズムやらプログラミングやらは、正直初学者にとってはかなり難しい。

とはいえ、ここを落とすのは致命的なので避けては通れません。

⑩、⑪で4割とったとしても、残りの3問で8割とる必要がある。

そう考えると、やはり肝となる⑩、⑪で5割以上得点できる実力をつける必要があります。

また、問題数が減ったことにより、1問あたりの重みが増しました。

とれる問題をミスなく確実にとることが求められます。

ITパスポートに合格していると比較的ラク

「ITパスポート」は、「基本情報技術者試験」と同じ国家資格の試験。

基本情報技術者試験の午前問題は、ITパスポートで出題される問題の延長といった感じ。

なので、ITパスポートの勉強をしていれば、午前問題にはとりかかりやすくなります。

午後試験対策は必須となりますが。。。

基本情報合格までのステップ1)過去4回分の過去問をざっと解いてみる

さて、試験の基本情報と基本線の対策をおさえたところで、まずは1つ目のステップ。

過去4回分の過去問をざっと解いていきましょう。

初めはざっとでいいです。

予備知識がほとんどない状態だとほとんど解けません。

考えても分からない問題に、無駄に時間をさくのはもったいないのでさくさく進めましょう。

ちなみに、私が使ったのは以下の問題集です。

目的

さて、このフェーズの目的は次の2つ。

- どんな問題が出るのか傾向をおさえる

- 自分の弱みと強みを把握する

どんな問題が出るのか傾向をおさえる

過去4回分の問題を解けば、「こんな感じの問題が出るのね」っていうのがつかめます。

ここできちんと敵の姿をとらえることです。

ゲームのボス戦なんかもそうですが、いくらいい装備をそろえても、敵の攻撃パターンと弱点(攻めるべきポイント)を知らなかったら勝てませんよね。

資格試験の勉強も同じです。

自分の弱みと強みを把握する

敵の姿を知ると同時に、今の自分の状態を把握します。

どの系統の問題は解けて、どの系統の問題は解けないのか。

そのために、ざっと解きつつも必ず正誤の記録はとっておきましょう。

初めの1回で、何点とれたのかをきちんと把握するのです。

知らない用語はその都度調べておく

初めは、いくら間違えてもいいです。

まぁ、そんなこと言われなくてもめちゃくちゃ間違えますが。

というのも、そもそも知らない言葉のオンパレードだから。

そこで大事なのが、知らない用語が出てきたら必ず調べること。

もちろん1回で覚えられるわけがありません。

重要なのは、調べることを習慣にすること。

そうやって何度も調べるうちに、勝手に身に付いていくものです。

IT用語を調べるのにオススメなのが、「分かりそう」で「分からない」でも「分かった」気になれるIT用語辞典。

ゆる~いイラストとゆる~い解説で、ゆる~く理解することができます。

小難しい説明されてもよく分からないので、これくらいがちょうどいい。

大切なことなのでもう一度言います。

分からない用語は必ず調べる、それを繰り返し、習慣にすること。

午後試験の選択問題でどれを選ぶかある程度決めておく

おさらいですが、午後試験の選択問題は次の通り。

②ソフトウェア・ハードウェア

③データベース

④ネットワーク

⑤ソフトウェア設計

⑥プロジェクトマネジメント

⑦サービスマネジメント

⑧システム戦略

⑨経営戦略・企業と法務

※ ②~⑤から3問出題、⑥~⑨から1問出題、4問のうち2問選択

問題数が少なくなったことにより配点が高くなっているため、得意な問題を選びたいところ。

自分がどの分野が得意で、どの分野が苦手なのか把握するためにも、このフェーズでは一通り解いておきましょう。

過去4回分解けば、ある程度自分の得意不得意の傾向は見えてきます。

優先順位をつけておくと、試験当日の問題選びに悩まずに済む。

つまり、時間を節約できるようになります。

基本情報合格までのステップ2)過去問を解きまくる

あとはもう解きまくるだけです。

ただし、ざっと解いたステップ1のフェーズとは違い、ここではしっかり正答を導くことをゴールにして取り組みます。

過去4回分の問題に触れ、分からない用語をその都度調べていれば、この時点で4割程度とれる力はついています。

ここからは、知識をより確実なものにし、とれる問題はきっちりとれるようにしていきます。

午前試験問題は毎日少しずつ

午前問題は単調な4択問題であり、いわゆる知識ゲー。

長時間ぶっ通しで勉強しても正直飽きるし、しんどいです。

そこで私は「毎日10問解く」と決め、主にお風呂上り~寝る前の時間を使って取り組みました。

「暗記ものは寝る前に覚えると記憶として定着しやすい」なんてことも言われていますしね。

「毎日5問」でもいいし、「毎日10分」でもいいです。

毎日少しずつ継続した方が勉強することが習慣になるし、短いスパンで反復することで知識の定着率もあがります。

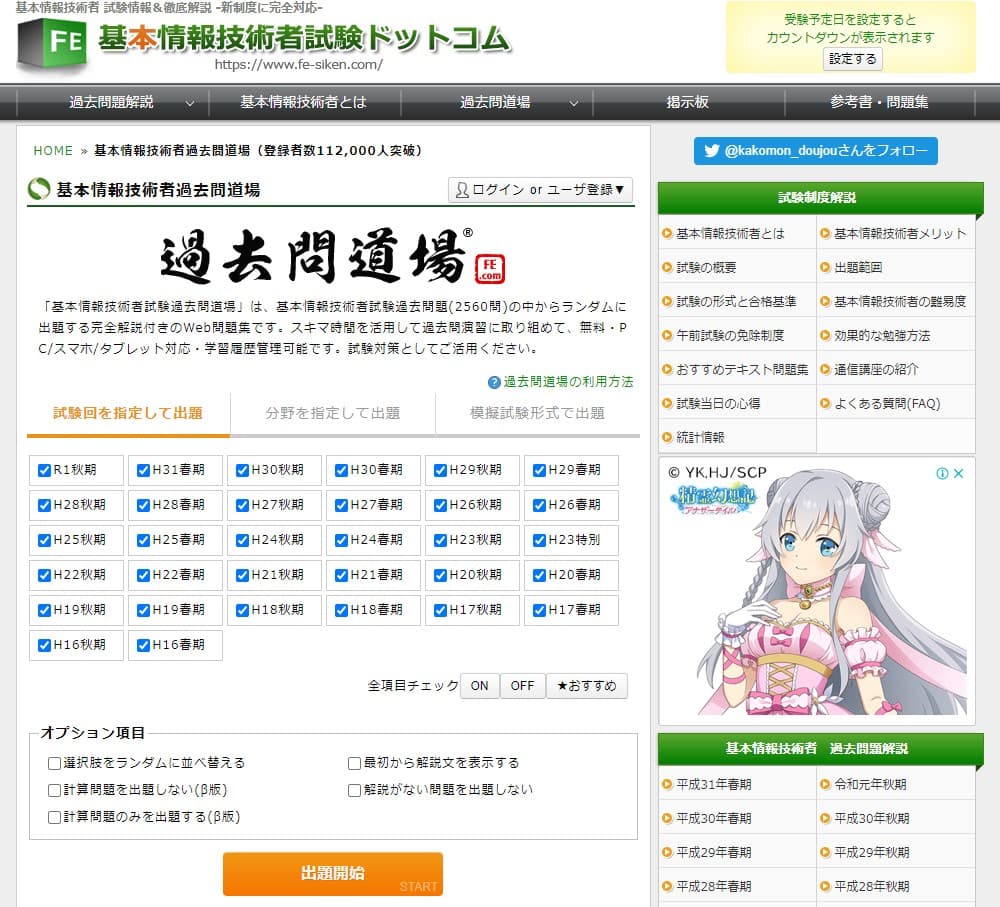

私のオススメは、過去問道場。

過去32回分の試験からランダムに出題させることが可能です。

スマホでも手軽に操作できるので、ちょっとした移動時間に2,3問解くなんてこともよくやっていました。

午後試験問題は休日に

午前試験と違い、ある程度まとまった時間と思考力が必要な問題ばかり。

そこで私は、休日の午前中に大問1問分解くようにしていました。

ステップ1で紹介した問題集にのっている問題を繰り返し解きましたね。

午前問題のところで紹介した過去問道場でも午後試験の過去問は見られるのですが、問題文が非常に長いので紙ベースの問題集の方が解きやすいです。

参考書は本当にそれこそ参考程度に

参考書を使うことを否定はしませんが、私は必要ないと思っています。

現に、私は参考書は1冊も使っていません。

試験をパスするために必要なものではありませんが、「体系的に知識を学びたい」「教科書のような存在がやっぱり欲しい」というのであれば参考程度に使うのはアリかなと思います。

以下で紹介している「キタミ式イラストIT塾」は、多くのイラストや図と一緒に解説してくれているのでIT初学者もとっつきやすいと思いますよ。

基本情報合格に向けたワンポイントアドバイス

午前試験と午後試験は別日に

2020年度からCBT方式(パソコンでポチポチ答えていく方式)になり、午前試験と午後試験をそれぞれ申し込むようになりました。

つまり、午前試験と午後試験を別日に受験することができるようになったんです。

この午前と午後の別日受験を強くオススメします。

気持ちは分かります。

ただ、慣れない環境で緊張感の中150分集中して問題を解くのはやっぱり疲れます。

午前試験を終えた後にぐったり。

思考力が問われる午後試験なのに、全然集中できない。。

こうなったら悲惨。

午前試験、午後試験をベストな状態で臨みたいなら、断然別日の方がいいです。

せっかくの制度変更なので、合格のために有利になるよう上手に使いましょう。

午前試験も午後試験も、午前中の受験がおすすめ

起きてから3~4時間後が、一番頭がよく働く時間と言われています。

当然、脳のパフォーマンスがいい時間に受験した方がいいに決まっています。

こちらも、制度変更されたからこそとれる戦略です。

午後試験はまず全ての問題に目を通す

その目的は2つ。

- 選択問題でどれを選ぶか決める

- 問題を解く優先順位を決める

選択問題でどれを選ぶか決める

過去問を解いている時点で、ある程度自分の中で選ぶ問題の優先順位はつけているはず。

その最終選考をします。

ざっと目を通すと、

「これはわりといけそう」

「これはかなり複雑な計算を求められそう」

そんなことが分かります。

最初に選択する問題を決めてしまえば、あとは解いていくだけ。

試験途中で「選択する」という労力の無駄遣いを防げます。

問題を解く優先順位を決める

初めから順番に解いていく必要はありません。

得意分野から解く、計算問題から解く、などいろいろやり方はあります。

ただ、「苦手な問題に時間をかけすぎて焦ってしまい、じっくり考えればとれる問題を落としてしまう。」

これだけは避けるべき。

そこで私がオススメするのは、「最も苦手で時間がかかる問題は最後にする」こと。

ちなみに、私にとってのそれは「データ構造とアルゴリズム」でした。

あなたが最後まで良い精神状態でいられる順番で解いていくことです。

おわりに

IT初心者が正答率9割を獲得した勉強法についてまとめます。

- 基本情報合格までのステップ1)過去4回分の過去問をざっと解いてみる

- 基本情報合格までのステップ2)過去問を解きまくる

本当に過去問しかやっていません。

地道に勉強して本番に臨んだら、9割もとれてしまったという感じでした。

正直9割はできすぎ(午後問題の満点は運も良かった)ですが、合格ラインの6割だったら過去問を解きまくるだけで余裕で突破できます。

だまされたと思って、私の勉強法をまねしてみてください。必ず結果はついてきますよ。